脳梗塞後の手の麻痺を改善させるリハビリテーションロボット「MELTz(メルツ)」とは?

今回の記事を最後までご覧になり、MELTzを体験してみたいと思われたかたはAViC日本橋店で実施できますのでご興味ある方はお問い合わせください。

適応や効果について解説!MELTz(メルツ)とは?

MELTz(メルツ)を使用したリハビリの例

手の麻痺を改善するためのリハビリ

手指を曲げる・伸ばす運動機能を高めるための練習を行います。

日常生活で麻痺手を使うためのリハビリ

物品の把持・操作・移動の練習を行います。

今までのリハビリでは運動麻痺が重度の場合、ご自身で動かそうと思っても手指が動かないため能動的な運動を伴う練習は困難でした。そのため手が固まらないようセラピストがストレッチを行うなどが中心でした。

MELTzを使うことで運動麻痺が重度であっても、患者さんの意図をセンサーとAIが読み取り、スムーズな手指の動きをロボットがサポートしてくれます。動かそうと思い実際に手がスムーズに動くという経験を繰り返すことで、脳が手の動かし方を学習し運動機能の向上を図ることができます。

MELTz(メルツ)が実施できるリハビリ施設

MELTzの導入施設は下記となります。

https://frontact-gl.com/ja/med-information/product/meltz/facility/ (外部リンク)

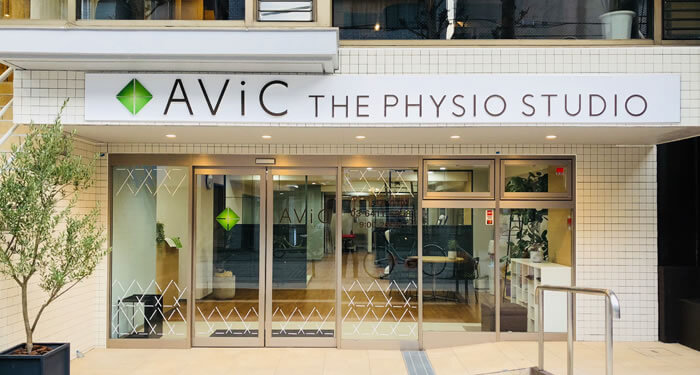

AViC日本橋店には病院を退院後も手の麻痺に悩んでいる方々が多く通っていらっしゃいます。

目の前のご利用者様の機能、能力の改善を目指し、先端機器による効果的な介入を提供したいと思い、MELTzを導入しました。

MELTzは細かな設定が可能なため適応となる方が幅広く、手の麻痺に悩んでいる多くの方のリハビリをサポートをしてくれると期待しています。

AViC日本橋店でもMELTzを使用したリハビリが実施できます。MELTzをお試しになりたい方は体験リハビリをお申込みください。

[MELTz申込] AViC日本橋店店舗詳細

出典

[1] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15459683231166939

脳梗塞のリハビリTips

AViC Report よく読まれている記事